黒の哲学とは? 4つの扉で解き明かすその本質

こんにちは。漆黒ワード大全ナビ運営者の「乃和(のわ)」です。

「黒」という色に、なぜか強く惹かれる瞬間はありませんか。

ただの「暗い色」というだけでは説明がつかない、不思議な魅力。高級感や格好良さを感じる一方で、時には近寄りがたさや孤独を感じることもあります。

「黒の哲学」と聞くと、少し難しく感じるかもしれませんが、これは私たちが日常で無意識に感じている「黒の多面性」の理由を探る旅のようなものです。

この記事では、なぜ黒が私たちをこれほどまでに魅了するのか、その秘密を「科学」「心理」「文化」「哲学」という4つの異なる扉から、一緒に探っていきたいと思います。

- 黒が物理的に「色」ではない理由

- 黒が持つ「強さ」と「弱さ」の心理的効果

- 黒のイメージが歴史でどう変わってきたか

- 当サイトが考える「黒の哲学」の定義

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ第一の扉〈科学〉—— 黒は「色」ではなく「状態」である

最初の扉は「科学」です。私たちが普段「黒色」と呼んでいるものの正体が、実は「色」ではなく、光の「状態」であるという、物理的な事実から見ていきましょう。

すべての光を〈吸収〉する物理法則

色彩学では、黒は「無彩色」に分類され、色合い(色相)や鮮やかさ(彩度)を持たず「明るさ(明度)」だけで定義されます。

また、明度がゼロ(または極端に低い)状態を指すのも特徴でしょう。さらに「黒」の状態は、光の扱いで2つの定義に分かれます。

光の三原色(加法混色)

テレビやスマートフォンの画面は、光を重ねるほど明るくなります。この世界で「黒」とは、すべての光が〈不在〉である状態です。

モニターの電源が切れているとき、そこには何の光も発せられていない。これが「黒」です。

色の三原色(減法混色)

絵の具やインクは、色を重ねるほど暗くなります。この世界で「黒」とは、すべての可視光が〈吸収〉された状態を指します。

理論上は、すべての色の絵の具を混ぜ合わせると、光を反射しなくなるため「黒」になるのです。

すでにお気づきかもしれませんが、科学的な定義の時点で、黒は「光がない」という〈不在〉の側面と、「すべてを飲み込む」という〈吸収〉の側面を併せ持っているのです。

キーとなる根拠:ベンタブラック

この「光の吸収」という側面を、技術の力で極限まで高めたのが「ベンタブラック(Vantablack)」に代表される「超黒色素材」です。

これはインクのような「色素」ではなく、カーボンナノチューブという目に見えないほど細い炭素の筒が、基盤の上に「森」のように無数に並んだ「構造」です。

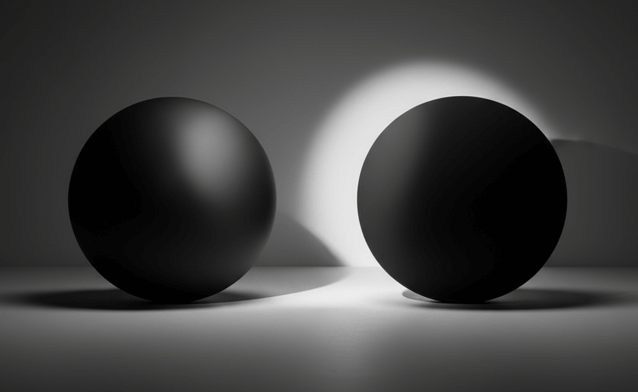

普通の黒い塗料は光の一部を反射してしまうため、私たちはその反射光で「形」や「質感」を認識できます。

しかし、ベンタブラックの場合、表面に当たった光は反射せず、ナノチューブの「森」の隙間に「捕獲(トラップ)」されてしまいます。

捕らえられた光(可視光の最大99.965%!)は、隙間の中を何度も屈折しながらエネルギーを失い、最終的に吸収され「熱」として消えていきます。

結果として、私たちの目には「光(=情報)」が戻ってきません。

そのため、ベンタブラックで塗られた立体的な物も、その陰影や質感がまったく認識できず、まるで背景から切り取られた「二次元の穴(Void)」のように見えてしまうのです。

科学から哲学へ:〈吸収〉と〈消滅〉

黒は、外部からのエネルギーや情報(光)を能動的に〈吸収〉し、内部で〈消滅〉させる力を持っています。

これは、黒が「自己主張(=反射)を拒絶する」ことの、最も強力な科学的な証明と言るでしょう。

同時に、それは立体情報(=個性)を消し去り、「存在感を〈無〉に帰す」機能も持つのです。

黒は、自らの存在によって、自らの存在感を消すという、逆説的な性質を持っているのです。

〈科学〉の結論:

黒の本質は、単なる「光の不在」ではなく、すべてを内部に取り込む「能動的な〈吸収〉」という物理現象そのものです。

第二の扉〈心理〉—— 黒は「器(うつわ)」である

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ科学的な黒が「吸収する状態」なら、私たちの心にとっての黒はどのような存在でしょうか。第二の扉「心理」では、黒が私たちの内面にどう作用するかを探ります。

最強の「武器(自信)」と、最強の「鎧(よろい)」

色彩心理学において、黒はとても両義的(アンビバレント)な色、つまり正反対の印象を同時に、かつ強力に内包する色とされています。

たとえば、黒が持つポジティブな印象には「高級」「自信」「威厳」「パワー」「カリスマ性」「可能性」などがあります。

一方で、ネガティブな印象としては「恐怖」「孤独」「冷酷」「絶望」「拒絶」「威圧的」などが挙げられるでしょう。

「武器」としての黒

大切なプレゼンや商談の日。自分を強く見せたいとき、自信を持ちたいとき、あるいは「カリスマ性」を演出したいとき。

黒は私たちに「パワー」や「威厳」といった、外向きの強さを与えてくれる「武器」として機能します。

「鎧(よろい)」としての黒

一方で、あまり人と話したくないとき、そっとしておいてほしいとき。黒は「拒絶」や「自己防衛」のサインとなり、他者との間に心理的な境界線を引いてくれます。

内面にある「孤独」や「悲しみ」を外部から隠蔽する、内向きの強さである「鎧(シェルター)」にもなるのです。

補足:

デザイナーの山本耀司氏が黒について語った「黒は謙虚であり、傲慢でもあり、すべてを拒む色」という言葉は、まさにこの黒が持つ「鎧」としての側面を鋭く突いています。

心理から哲学へ:黒は「意味のコンテナ」である

ではなぜ黒は、「強さの演出(武器)」と「弱さの隠蔽(鎧)」という、正反対の目的に同時に奉仕できるのでしょうか。

それは、黒が「私はこういう意味です」と特定の意味を〈発信する〉色ではなく、「あらゆる意味を〈吸収する〉」色というのが理由でしょう。

第一の扉で見たように、黒は物理的に光(情報)を吸収します。それと同じように、心理的にも着用者の意図(強くなりたい、隠れたい)をすべて吸収し、外部から遮断します。

黒は、ポジティブもネガティブも、あらゆる感情や意図を受け入れる、最も懐の深い「心理的な〈コンテナ(器)〉」なのです。

〈心理〉の結論:

黒は、ポジティブもネガティブも、あらゆる感情や意図を受け入れる「心理的な〈コンテナ(器)〉」として機能します。

第三の扉〈文化〉—— 黒は「力(ちから)」である

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ物理的に光を吸収し、心理的に意味を吸収する黒。第三の扉「文化」では、その黒が歴史の中でいかに「力」の象徴として扱われてきたかを見ていきます。

〈権威〉と〈反抗〉の、終わらない循環

黒の文化的・歴史的なイメージを見ていくと、ここでも「権威」と「反抗」という、一見矛盾する二つの「力」の象徴として登場することに気づかされます。

〈権威〉としての黒

私たちが「フォーマルな色」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは黒ではないでしょうか。

タキシード(ドレスコード:ブラック・タイ)や、裁判官が着る法服、聖職者の服装など、黒は「格式」「威厳」「権威」の象徴として、社会のさまざまな場面で用いられています。

〈反抗〉としての黒

その一方で、黒は常に「既存の権威への反抗」の象徴でもありました。1920年代、ココ・シャネルが発表した「リトル・ブラック・ドレス」は有名です。

それまで喪服や使用人の色とされていた黒を、機能的で誰にでも似合うモードの最前線に引き上げた、特権階級の装飾的なファッションへの「反抗」であり「民主化」の象徴でした。

1980年代にパリコレに衝撃を与えた、ヨウジヤマモトやコム・デ・ギャルソンの黒も、身体のラインを美しく見せる西洋的な美(=当時の権威)に対する、意図的な「反抗」でした。

文化における黒の面白さは、「反抗」として登場した黒が、やがて勝利し、それ自身が新しい「権威」や「シック」なものとして定着していく点にあります。

タキシードでさえ、元々は厳格な燕尾服(ホワイト・タイ)に対する、より快適な「非公式(反抗)」の服だったのです。

キーとなる根拠:「発明された伝統」

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ私たちが今、当たり前だと思っている「黒=フォーマル」という感覚も、絶対的なものではありません。その代表例が「喪服」です。

死装束が白であることにも、その名残です。16世紀の宣教師ルイス・フロイスも「ヨーロッパと逆で、日本の喪服は白だ」と明確に記録しています。

この伝統が変わるきっかけは、明治時代に訪れます。明治11年(1878年)、大久保利通の葬儀で多くの参列者が西洋式の「黒の大礼服」を着用しました。

これが、上流階級において「黒=公的な儀礼の色」として認識される始まりでした。

補足:

この「黒の喪服」が国民一般にまで定着したのは、さらに後の昭和40年代から50年代にかけてと言われています。

アパレルメーカー(イギン、東京ソワールなど)による広告戦略が、洋装の黒い喪服を「日本のスタンダード」として確立させたのです。

つまり、日本の黒の喪服は、近代化(西欧化)の過程で「発明された伝統」なのです。

文化から哲学へ:黒は「循環する力」である

こうして見てみると、黒は「権威」か「反抗」のどちらか一方に固定されているわけではないことがわかります。

黒は、既存の権威(主流、多くはカラフルで装飾的)を転覆させるための「対抗文化(反抗)」として採用され、そしてその「反抗」が主流となると、今度は自らが新たな「権威」となる…その「循環のプロセス」を駆動させる、最も強力な文化的触媒(しょくばい)なのです。

〈文化〉の結論:

黒は、既存の価値観を「転覆させる〈反抗〉」と、新たな「〈権威〉となる力」の両方を内包し、時代を動かす「循環する力」そのものです。

第四の扉〈哲学〉—— 黒は「玄(げん)」である

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ最後の扉は「哲学」です。科学・心理・文化が示した黒の多面性を、東洋思想、特に日本の美学がどう捉えてきたか。その核心に迫ります。

「黒子(Kuroko)」と「玄人(Kuroto)」の同一性

西洋思想では「黒=闇、死」といったネガティブな側面が強調されがちですが、東洋思想、特に日本では、黒は「無」ではなく、「万物の可能性を内包する根源」として、肯定的に捉えられてきました。

その思想を象徴するのが「玄(げん)」という漢字です。

これは単なる黒ではなく、「赤みや黄みを含む奥深い黒」を意味し、老荘思想などでは「天地万象の根源」であり、時空を超えた深遠な哲理そのものを指す言葉です。

私たちが使う「玄人(くろうと)」という言葉。これは元々「黒人(くろうと)」と書かれました。

平安時代、未熟な人(たとえば囲碁で下位の者が白い石を打った)を「白人(しろひと)」と呼んだのに対し、「黒人」は「熟練者」「専門家」を意味する言葉として用いられたのです。

一方で、歌舞伎などで舞台装置を動かす「黒子(くろこ)」。彼らは舞台(=白)を支える「影」の存在です。

しかし、彼らは観客から見えない(という約束事の)存在でありながら、舞台を完璧に成立させるために不可欠な、高度な技術を持つ「専門家」でもあります。

ここで、「黒子(Kuroko)」と「玄人(Kuroto)」は、哲学的に同一の存在であることに気づきます。

どちらも「表層的な白(素人)」を、「根源的(玄)な黒(玄人)」が、その奥深い専門知識と技術をもって支える、「専門性の美学」の象徴なのです。

哲学の核心:能動的な「支援の哲学」

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージこの「影の美学」は、単なる自己犠牲や、目立たないことの美学ではありません。

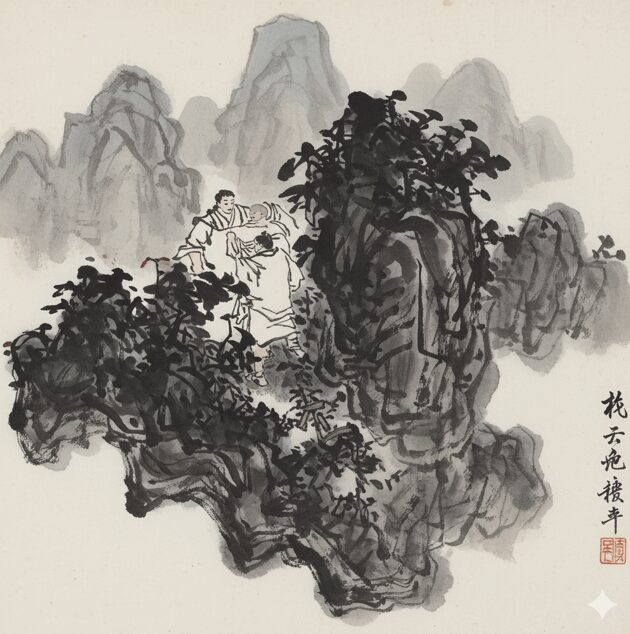

水墨画の世界には「墨に五彩あり」という言葉があります。これは、「墨(黒)」という一色だけで、森羅万象のすべての「色彩」が表現できる、という美学です。

ここでの黒は「色の欠如」ではなく、「すべての色を〈内包〉する色」「色のポテンシャル(可能性)そのもの」として、絶対的に肯定されています。

「黒の画家」と呼ばれた西洋の画家ピエール・スーラージュも、「黒は…それ以外に明るい色でもある」という逆説的な言葉を残しています。

彼は黒を「闇」ではなく、その表面(マチエール)がいかに「光を反射するか」を探求し、黒を「光を生み出す物質」として扱いました。

黒は、他者(=光、色彩)が存在するための〈絶対的な条件〉です。

スーラージュの黒が光を反射するように、水墨の黒が五彩を内包するように、黒は自らを〈無〉にすることで、他者の存在を〈有〉にします。

〈哲学〉の結論:

黒は、自らを〈無〉にすることで、他者の存在を〈有〉にする。他者(=光、色彩)が存在するための〈絶対的な条件〉となる、能動的な「支援の哲学」です。

[結論] 当サイトが定義する「黒の哲学」

これまで4つの扉を開き、「黒」が持つ多層的な意味を探ってきました。

科学、心理、文化、そして哲学。最後に、これらを統合し、当サイト「漆黒ワード大全ナビ」が考える「黒の哲学」を定義したいと思います。

4つの扉の総括

これまでの旅を振り返ってみましょう。

- 〈科学〉は、黒の本質が「反射の拒絶」と「能動的な〈吸収〉」であると示しました。

- 〈心理〉は、この〈吸収〉が、あらゆる感情(自信と孤独)を受け入れる「心理的な〈コンテナ〉」として機能することを示しました。

- 〈文化〉は、この〈吸収〉する力が、時代を動かす「〈権威〉と〈反抗〉の循環」を生み出すと示しました。

- 〈哲学〉は、この「すべてを受け入れる」性質が、「万物の〈根源(玄)〉」であり、他者を支える「〈専門性(玄人)〉」の美学(=黒子)であることを示しました。

これら4つの「根拠」はバラバラではなく、すべて強固に結びついています。

所信表明:「黒の哲学」の定義

以上の分析を統合し、私、乃和(のわ)は「漆黒ワード大全ナビ」のコンパス(羅針盤)として、「黒の哲学」を以下のように定義します。

「黒の哲学」とは、

「すべてを吸収する」という物理的本質が、あらゆる意味や感情を受け入れる〈器〉となり、それによって〈万物の根源(玄)〉であり〈専門性(玄人)〉の象徴となりながら、最終的に〈他者(=光、色彩)〉を際立たせるという、「能動的受容と支援の哲学」である。

これからの「漆黒ワード大全ナビ」

当サイト「漆黒ワード大全ナビ」は、この「黒の哲学」をコンパスとして運営していきます。

世の中に溢れる「黒」に関連するさまざまな言葉(漆黒ワード)を集め、その言葉が持つ「他者を際立たせる力」や「専門性(玄人)」、そして「反抗(文化)」の側面を、この場所で解き明かしていきます。

黒という一つの窓を通して、世界をより深く、より面白く見つめるためのお手伝いができれば、これほどうれしいことはありません。

これからどうぞ、よろしくお願いいたします。