【初心者向け】洋服の黒染めセルフ術!失敗しないコツと注意点

クローゼットを開けるたび目に入る、お気に入りだったはずの黒い服。

デザインは今でも好きなのに、繰り返しの洗濯で白っぽく色あせてしまい、タンスの奥にしまったままになっていませんか?

「まだ着たいけれど、このまま外に着ていくのは…」と悩んでいる方も多いかもしれません。

そんな服を蘇らせる方法として、洋服の黒染めをセルフで試してみたいと考える方もいるでしょう。

しかし、いざ挑戦しようにも「本当に自分できれいに染められるの?(セルフは危険?)」「染めてもすぐに色が落ちないか(どれくらい持つ?)」といった不安がよぎります。

また、そもそも持っている服のポリエステル素材は染まるのか、100均の道具や、うわさで聞く墨汁でも代用できるのか、疑問は尽きません。

できるだけ手軽に済ませたいので、おすすめのアイテムや自宅で洗濯機を使う方法について考えている方もいるでしょう。

一方で、専門店に依頼して染め直す場合の料金や、その費用に見合う効果があるのかも気にななるところ。

この記事では、そうしたセルフ染めに関するあらゆる疑問にお答えします。

具体的な手順や失敗しないコツはもちろん、素材別の注意点、手軽な方法からプロに任せる場合の比較まで、色あせた洋服をもう一度輝かせるための情報を網羅的に解説します。

- セルフ染めの具体的な手順と失敗しないコツ

- 綿やポリエステルなど素材別の染まり方と注意点

- 100均や墨汁を使った代替的な染め方

- 専門店での染め直しとセルフ染めの料金・仕上がり比較

失敗しない洋服の黒染めセルフ術

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージこの章では、セルフ黒染めを成功させるための準備、具体的な手順、知っておくべき素材の違いや注意点を網羅的に解説します。

大切な服を、自信を持ってご自身の力で生まれ変わらせられるでしょう。

- セルフは危険?知っておくべき注意点

- 必要な道具と準備リスト

- 基本の染め方とムラ防止のコツ

- ポリエステル素材の染め方

- 染めた黒はどれくらい持つ?

セルフは危険?知っておくべき注意点

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ洋服の黒染めをセルフで行うこと自体は、手順を守れば危険ではありません。

しかし、いくつかの注意点を理解しておかないと、「思った通りにならなかった」という失敗につながる可能性はあります。

主な失敗例として、「染めムラ」が挙げられます。とくに初めての場合は、染料液の中で服を均一に動かせず、一部だけ色が濃くなったり、逆に薄くなったりしがちです。

さらに、服の素材を正しく判断できないことも、大きな失敗の原因です。

たとえば、服の素材が「綿100%」だと思っていても、縫製に使われている糸がポリエステル製である場合があります。

その場合、生地(綿)は黒く染まりますが、ポリエステル製の糸だけは染まらずに元の色のまま残ってしまいます。

結果としてステッチだけが白く(あるいは元の色のまま)目立ってしまう、というのは非常に多い失敗例の一つです。

そのため、セルフ染めに挑戦する前に、以下の点を必ず確認してください。

セルフ染めの主な注意点

- 素材の確認:洗濯表示タグで、染めたい服の素材(綿、ポリエステル、混紡など)を正確に把握する。

- ムラへの対策:染色中は服を絶えずかき混ぜ、空気に触れさせないようにする。

- 縮みのリスク:ウールや絹など高温に弱い素材は、縮みや風合いの変化が起こる可能性を理解する。

- 事前の洗浄:汚れ・シミ・撥水加工はムラの原因になるため、事前に洗濯し(柔軟剤は使わず)、汚れを落としきる。

上記のリスクを理解し、対策を講じた上で作業すれば、セルフ染めの危険性は大幅に減らせます。

セルフ染めのリスクを把握したら、基本的な道具をそろえましょう。

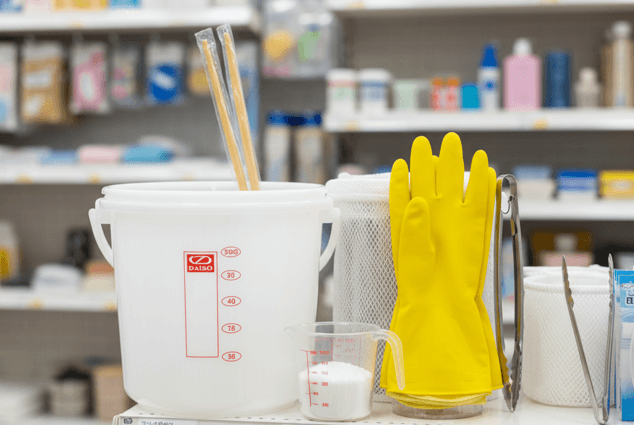

必要な道具と準備リスト

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージセルフでの黒染めを成功させるには、事前の準備が鍵となります。作業をスムーズに進めるため、以下の道具をそろえておきましょう。

多くはご家庭にあるものや、100円ショップ、ホームセンターで手軽に入手可能です。

黒染めに必要な基本道具

セルフで黒染めをする前に、以下の道具はそろえておきましょう。

- 布用染料:素材に合ったもの(最も重要)

- バケツ:7L以上で服がゆったり浸かる大きさのもの(ステンレス鍋でも可)

- 塩:染料の定着を助けるもの(染料の種類による)

- ゴム手袋:手が染まるのを防ぐために必須

- 菜箸やトング:服を均一にかき混ぜるための道具

- 色止め剤(別売):染めた後の色落ちを防ぎ、色持ちを良くするために推奨

- 中性洗剤:染める前の洗濯と、すすぎ洗いに使用

代表的な染料の比較

家庭用染料として代表的な「みやこ染」と「ダイロン」について、それぞれの特徴を比較します。

どちらも優れた染料ですが、染めたい素材や環境に合わせて選ぶと良いでしょう。

| みやこ染(コールダイオールなど)とダイロン (プレミアムダイなど)の違い | ||

|---|---|---|

| 項目 | みやこ染 |

ダイロン |

| 染色温度 |

|

|

| 特徴 |

|

|

| おすすめな人 |

|

|

もっと濃い黒を求めるなら

「市販の染料で試したが、青っぽい黒やグレーにしかならなかった」という経験がある方には、より染色力の強いプロ仕様の染料もおすすめです。

「浅草黒染め 黒極」や「PAC FABRIC DYE SUPER BLACK」

といった商品は、圧倒的な黒さを求める方から支持されています。

染料の準備ができたら、いよいよ染色の工程に入ります。

基本の染め方とムラ防止のコツ

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージここでは、一般的な家庭用染料(コールダイオールやダイロンなど)を使った基本的な手順と、最大の敵である「染めムラ」を防ぐコツを解説します。

ステップ1:服を濡らし、染料液を準備する

まず、染める服を中性洗剤で洗い、汚れや糊を落としましょう。すすいだ後、絞らずに濡れたままにしておきます。これがムラを防ぐ最初のポイントです。

次に、バケツや鍋に指定の温度のお湯(染料の説明書に従う)を準備し、染料を溶かします。ダマが残らないよう、泡立て器などを使って完全によく混ぜてください。

その後、染料の定着を助ける塩(指定量)を加えて溶かします。

ステップ2:染色(浸け置きと攪拌)

濡らしておいた服を広げながら、ゆっくりと染料液に沈めます。

服が空気に触れたり、折り畳まったままになったりするとムラの原因になるため、最初の15分~20分は絶えず菜箸やトングで服を動かし続けることが非常に重要です。

その後、指定の時間(30分~1時間程度)、時々かき混ぜながら浸け置きます。

ステップ3:すすぎと色止め

指定時間が経過したら、染料液を捨てます。服を軽く絞った後、まずは水で軽くすすいでください。

次に、バケツに新しい水と中性洗剤を入れ、泡が出なくなるまでしっかりとすすぎ洗いを繰り返します。すすぎが不十分だと、色落ちや色移りの原因になるので注意しましょう。

すすぎが終わったら、別売りの「色止め剤」を使用します。説明書に従って色止め剤を溶かしたぬるま湯に服を浸け置き(15分~40分程度)、染料を繊維に定着させます。

ステップ4:脱水と陰干し

色止めが終わったら、再度軽くすすぎ、洗濯機で短時間(1~2分)脱水します。直射日光は色あせの原因になるため、必ず風通しの良い日陰で干してください。

染めムラを防ぐための重要ポイント

- 染める服は、事前に必ず濡らしておく

- 染料液には、服を折り畳まずに広げて入れる

- 染色中は、服が空気に触れないよう液面下に沈める

- 最初の15分は、絶えずムラなくかき混ぜ続ける

基本的な染め方の手順とコツは以上の通りです。ただし、この方法は主に綿や麻などの素材を前提としています。

ポリエステルのような素材は、この手順では染まらない場合があるため注意が必要です。

ポリエステル素材の染め方

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージセルフ染めで最も注意が必要なのがポリエステル素材です。結論から言うと、ポリエステル100%の服は、綿や麻用の一般的な家庭用染料では染まりません。

これは、ポリエステルが石油を原料とする合成繊維で、繊維の構造が緻密で水を弾く性質(プラスチックに近い性質)を持っているためです。

一般的な染料は繊維の内部に浸透できず、表面に付着するだけなので、すすぎの段階で全て流れ落ちてしまいます。

綿とポリエステルの混紡素材はどうなる?

「綿60%, ポリエステル40%」といった混紡素材の服を染めた場合、綿の部分だけが染まり、ポリエステルの部分は染まらずに白く残ります。

その結果、全体としては均一な黒にはならず、白と黒が混ざった「杢調(もくちょう)」や「霜降りグレー」のような薄い仕上がりになります。

これを「風合い」として楽しむ方法もありますが、真っ黒をイメージしていると失敗と感じるでしょう。

ポリエステルを染める専用の染料

どうしてもポリエステル素材を染めたい場合、「みやこ染 ポリエステルダイ」のようなポリエステル専用の染料を使う必要があります。

ただし、この染料を使う場合、90℃以上の高温で煮込む「煮染め」という作業が必要になります。

大きな鍋で服を高温加熱し続ける必要があり、温度管理も難しいため、家庭での作業はかなり上級者向けと言えるでしょう。

また、加熱によって服が縮んだり変形したりするリスクも伴います。よって、セルフ染めが初めての場合、ポリエステル素材やポリエステル混紡素材は避けるのが賢明です。

まずは綿(コットン)100%のTシャツやシャツなど、染まりやすい素材から挑戦してみることを強くおすすめします。

染めた黒はどれくらい持つ?

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ「せっかく染めても、すぐに色が落ちてしまうのでは?」と心配になるかもしれません。セルフで染めた黒がどれくらい持つかは、「染めた後のケア」に大きく左右されます。

適切に染色し、とくに「色止め」の工程をしっかり行えば、家庭での洗濯ですぐに色があせてしまうことはありません。

しかし、永久に色落ちしないわけではなく、通常の黒い既製品と同じように、洗濯や摩擦、紫外線によって徐々に色せていきます。

染めたての色を少しでも長く保つために、以下の点に注意してケアしてください。

色止め剤を必ず使う

セルフ染めの仕上がりを長持ちさせるために、色止め剤の使用は「必須」と考えましょう。家庭での染色では、どうしても繊維に定着しきれない余分な染料が残ってしまいます。

「カラーストップ」などの名称で販売されている色止め剤は、この染料と繊維を化学的に強く結合させ、染料が流れ出るのを防ぐ役割を果たすのですj。

これを使わないと、洗濯のたびに色落ちしやすくなるだけでなく、他の衣類への「色移り」の大きな原因にもなります。

染料とは別に500円前後のコストがかかりますが、1本で数回使えるものが多いため、美しい黒を保つためには必ず使用してください。

めとすすぎの最終工程で、この色止め処理を加えるひと手間が、仕上がりを大きく左右します。

最初の洗濯は「単独」で

染めた直後の洗濯は、必ず「単独洗い」が鉄則です。 染めた後の最初の数回の洗濯では、繊維に定着しきれなかった余分な染料が必ず水に流れ出てきます。

もしこの段階で他の衣類、とくに白いTシャツやタオルなどと一緒に洗ってしまうと、それら全てがまだらに染まってしまう「色移り」の危険性が非常に高いです。

最初の2〜3回は、面倒でも染めた服だけで洗濯機を回すか、洗面器などで優しく手洗いしてください。洗った水にほとんど色が出なくなるまで続けるのが安全な目安です。

裏返してネットに入れて洗う

染めた後の衣服は、物理的な摩擦に対して非常に敏感になっています。洗濯時は必ず衣服を裏返し、洗濯ネットに入れて洗ってください。

これにより、洗濯槽の中や他の洗濯物との直接的なこすれ合いを防げます。この摩擦こそが、生地の表面が毛羽立って白っぽく見える「白化(はっか)現象」の最大の原因です。

ひと手間加えることで、染めたての黒い状態を長く保つだけでなく、型崩れや毛玉の防止にもつながります。

中性洗剤(おしゃれ着洗い用)を使う

染めた服を洗う際、洗剤選びは色持ちを大きく左右します。とくに注意したいのが、一般的な洗濯洗剤に含まれがちな「漂白剤」や「蛍光増白剤(蛍光剤)」です。

これらは衣類を白く、明るく見せるための成分であり、せっかく染めた黒色を分解し、色せを早める最大の原因となります。

さらに、多くの一般的な洗濯用洗剤は「弱アルカリ性」であり、洗浄力が高いという特徴があります。

しかし、その一方で、染料にも影響を与えやすく、色落ちしやすくなる傾向です。

染めた服の風合いと色を長持ちさせるためには、繊維と染料に優しい「中性洗剤」(おしゃれ着洗い用洗剤など)を使用するのが最も安全です。

お手持ちの洗剤の裏面にある「液性」の表示を確認し、「中性」と書かれたものを選びましょう。

必ず「陰干し」する

染め上げた服は、直射日光の下では干さず、必ず陰干ししてください。紫外線は染料の分子を分解し、色せを引き起こす主な原因となります。

たとえ短時間でも直射日光に当てると、せっかく定着した黒色が色あせてしまいます。

また、洗濯機での脱水が終わったら、濡れたまま放置せずすぐに取り出すようにしましょう。

湿ったまま放置すると、シワがつくだけでなく、雑菌が繁殖したり、残っていた染料が動いて思わぬ色ムラができたりすることもあります。

脱水後は速やかに取り出し、風通しの良い日陰(室内干しでも構いません)で、裏返してから干すのが、美しい黒を長く保つ秘訣です。

洋服のセルフ黒染め!応用と代替案

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージここでは、コストや手間を抑えるための応用テクニックから、自分で行う以外の選択肢まで、幅広いアプローチを比較検討します。

記事を参考に、ご自身の状況や目的に合わせて、最も納得のいく方法を選んでください。

- 100均でそろう便利アイテム

- おすすめアイテムと洗濯機の活用

- 墨汁で染める方法と注意点

- 専門店での染め直し料金と比較

- 洋服のセルフ黒染め【まとめ】

100均でそろう便利アイテム

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージセルフ染めは、コストを抑えて挑戦できる点も大きな魅力です。

まず、「100均に染料は売っているか?」という点ですが、基本的にダイロンやみやこ染めのような専用の「布用染料」は取り扱いがありません。

これらの染料は、手芸店やオンラインストアで購入するのが一般的です。

しかし、染色作業に不可欠な道具の多くは、100円ショップ(ダイソー・セリア・キャンドゥなど)でそろえられます。

100均でそろえられる主な染色「道具」

- バケツ:7リットル~10リットル程度の、服がゆったり浸かる大きさのもの。とくにキャンドゥの目盛り付きバケツは、お湯の量を測るのに便利だと人気です。

- ゴム手袋:手が染まるのを防ぐために必須です。使い捨ての薄手のものではなく、厚手の掃除用などがおすすめです。

- 計量カップ・ボウル:染料や塩を測ったり、染料を溶かしたりするのに使えます(食品用とは必ず分けてください)。

- 菜箸・トング:長めの調理用トングや菜箸は、高温のお湯で手を火傷せずにかき混ぜるのに役立ちます。

- 塩:染料の定着に必要な塩も、もちろん100円ショップで入手可能です。

なお、100円ショップでも手に入る「墨汁」を使って染める方法も存在しますが、これは専用の染料とは全く異なる手法(顔料染め)となり、特定の手順が必要です。

この方法については、後の「墨汁で染める方法と注意点」で詳しく解説します。

おすすめアイテムと洗濯機の活用

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ「バケツで浸け置きしたり、ずっとかき混ぜたりするのは面倒…」という方には、より手軽な方法やアイテムもあります。

選択肢1:洗濯機で染める「マシンダイ」

ダイロン社などからは「マシンダイ」という、洗濯機に直接投入して染めるタイプの染料も販売されています。

ジーンズやカーテン、シーツなど、バケツには入らない大きなものをムラなく染めたい場合に非常に便利です。

ただし、使用方法を誤ると洗濯機自体に色が付着するリスクもゼロではありません。

使用後はすぐに空の洗濯機を回して内部を洗浄するなど、説明書をよく読んでから使用してください。

選択肢2:「染める」のではなく「黒を回復」させるシート

「色あせた黒い服」のケアに限定されますが、最も手軽な方法としてドクターベックマンの「ブラック&ファイバーリフレッシュ 黒復活シート」という商品があります。

これは「染料」ではなく、「色素」と「酵素」が含まれたシートです。使い方は非常に簡単で、色あせた黒い服と一緒にこのシートを洗濯機に入れて普通に洗濯するだけです。

「染め直し」と「黒復活シート」の違い

黒復活シートの目的は、あくまで「色あせの回復」と「メンテナンス」です。

- 色素:洗濯中に溶け出し、色あせた部分に色素を補給します。

- 酵素:繊維の表面が毛羽立って白っぽく見える原因(白化)を取り除き、生地をスムースにします。

メリットは、圧倒的に手軽な点です。デメリットは、あくまでメンテナンス用品であるため、ダイロンなどで本格的に「染め直す」ほどの真っ黒な仕上がりにはなりません。

また、白やグレーの服を黒く染めることはできず、黒い服専用のアイテムです。

「Tシャツの色あせが少し気になってきた」というレベルであれば、この 黒復活シートを試してみるのが最も手軽な解決策かもしれません。

墨汁で染める方法と注意点

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ専用の染料を使わず、書道で使う「墨汁」で布を染める方法もあります。

これは化学染料とは全く異なる「顔料染め」の一種で、独特の風合い(均一な真っ黒ではなく、深みのある「墨黒」やチャコールグレー)に仕上がるのが特徴です。

ただし、この方法は非常に手間がかかり、上級者向けと言えます。

墨汁染めの手順と注意点

ここでは、そのユニークな色合いを実現するために欠かせない、材料選びの段階から、色を定着させるための重要な下準備、そして実際の染色作業と仕上げの注意点まで、一連の流れを詳しく解説します。

この手順を参考に、味わい深い「墨黒」の作品づくりに挑戦してください。

1. 墨汁の選択

墨汁はどれでも良いわけではありません。洗濯で落ちやすいように合成樹脂が含まれている「学童用」の墨汁は避けてください。

昔ながらの「煤(すす)」と「膠(にかわ)」でできた固形墨をすったもの、またはそれに近い成分の書道用墨液を選びます。

2. タンパク質処理(下染め)が必須

墨の粒子(顔料)はそのままでは繊維に定着しません。そこで、接着剤の代わりとして、布にタンパク質を吸着させる「下染め」が必須となります。

最も手軽な方法は、水で2~3倍に薄めた無調整豆乳(または牛乳)に、染めたい布を30分~1時間浸し、軽く絞ってから「完全に乾かす」ことです。

この工程を省くと、色は定着しません。

3. 染色とすすぎ

まず、バケツや鍋に水と墨汁を入れ、染料液を作ります。墨汁の量は、好みの濃さ(チャコールグレーや墨黒など)になるよう調整してください。

次に、布を広げながら液に浸します。この液を沸騰しない程度(60℃~80℃程度)に加温しながら煮込むと、タンパク質(膠や豆乳)と墨の定着が良くなります。

ただし、墨汁を温めると独特の強い匂いが発生するため、必ず十分な換気を行ってください。

染めムラを防ぐため、化学染料と同様に、時々かき混ぜながら30分から1時間ほど浸けます。

染色が終わったら、軽く水ですすぎ、色止め(媒染)の工程に移ります。手順は以下の通りです。

- お湯に焼きミョウバン(または塩)を溶かし、「媒染液(ばいせんえき)」を作る

- その媒染液に、布を20~30分浸ける

※媒染液:焙染色の際に、染料を繊維に定着させ、色落ちしにくくするために使われる液体

この処理を行うことで、墨の粒子がタンパク質と結合し、繊維に定着しやすくなります。

最大の難関:すすぎとゴワつき

墨汁染めの最大の難関は「すすぎ」です。繊維に定着しなかった余分な墨の粒子を、水が透明になるまで根気よく洗い流す必要があります。

このすすぎが不十分だと、乾燥後に墨の粒子が表面に残り、生地がゴワゴワ、ガビガビになってしまい、着られる状態ではなくなります。

独特の風合いは魅力的ですが、非常に手間がかかること、失敗のリスクも高いことを理解した上で挑戦しましょう。

専門店での染め直し料金と比較

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ「セルフはやっぱり難しそう」「ポリエステル素材や高価なブランド品で失敗したくない」という場合は、プロの「染め直し専門店」に依頼するのが賢明な選択です。

料金はセルフ染めに比べて高くなりますが、色ムラなく均一に仕上げてくれます

セルフ染めと専門店の比較

Tシャツ1枚を例に、セルフ染めと専門店(一般的な料金相場)を比較します。

| セルフ染めと専門店の料金比較 | ||

|---|---|---|

| 項目 | セルフ染め | 染め直し専門店 |

| 料金目安(Tシャツ1B枚) | 約500円~2,000円(染料・色止め代) | 約3,000円~6,000円 (+往復送料) |

| 手間・時間 | 作業に数時間+乾燥。手間がかかる。 | ネットで申込み、郵送するだけ。納期は2週間~1か月程度。 |

| 仕上がり | ムラになるリスクあり。縫い糸が残ることも。 | 均一で美しい仕上がり。高温高圧で染めるため色落ちしにくい。 |

| ポリエステル対応 | 家庭ではほぼ不可。 | 対応可能な業者が多い。 |

専門店の独自技術「深黒加工」

専門店の中には、100年以上の歴史を持つ黒染めの老舗「京都紋付」のように、独自の技術を持つところもあります。

京都紋付の「深黒加工」は、ただ黒く染めるだけでなく、光を吸収してより深く、奥行きのある黒を実現する伝統技術です。

家庭では決して再現できない「究極の黒」を求めるなら、こうした専門サービスを検討する価値は大いにあります。

料金体系は業者によって異なり、「アイテム別(Tシャツ○円)」の他に「重量別(1kgあたり○円)」で受け付けているところもあります。

シンプルなTシャツやパンツを数点まとめて依頼する場合は、重量別の方が安くなる傾向です。

大切な一着や、セルフでは難しい素材の服は、無理をせずプロに任せることも、お気に入りの服を長く愛用するための賢い選択です。

洋服のセルフ黒染め【まとめ】

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ色あせた洋服の黒染めは、正しい手順を踏めばセルフでも十分可能です。

成功のポイントは、染める服の素材(綿かポリエステルか)を正確に把握すること、そして「ムラ防止」と「色止め」の工程を丁寧に行うことです。

バケツなどの道具を100均でそろえればコストを抑えられますし、もっと手軽にケアしたい場合は洗濯機で使える「黒復活シート」という選択肢もあります。

セルフ染めが難しい素材や大切な一着は、無理をせず「専門店」に依頼するのも賢明な判断でしょう。

まずは、クローゼットに眠っている服の洗濯表示タグをチェックして、どの方法が最適か見極めることから始めてみてください。

諦めていたその一着に、もう一度命を吹き込みましょう。

- セルフ染めは手順を守れば危険ではないが「染めムラ」に注意

- 縫い糸がポリエステル製だと染まらずに目立つことがある

- 必要な道具は染料、バケツ・塩・ゴム手袋・色止め剤など

- 染料は「みやこ染め」や「ダイロン」が代表的

- ムラ防止の鍵は「服を濡らしておく」こと「絶えず混ぜる」こと

- ポリエステル100%は一般的な染料では染まらない

- ポリエステル混紡素材は綿の部分だけ染まり「杢調」になる

- ポリエステル専用染料もあるが「煮染め」が必要で上級者向け

- 染めた後の色持ちは「色止め剤の使用」と「陰干し」で格段に良くなる

- 最初の洗濯は必ず単独で行い色移りを防ぐ

- バケツやトングなどは100均アイテムでも代用可能

- 「染める」のではなく「黒を回復」させる黒復活シートもある

- 黒復活シートは手軽だが黒い服専用のメンテナンス品

- 墨汁染めは独特の風合いが出るが上級者向け

- 墨汁染めは「タンパク質下染め」と「徹底的なすすぎ」が必須

- すすぎが足りないと生地がゴワゴワになる

- 専門店は高価だが仕上がりが美しくポリエステルにも対応可能

- 「京都紋付」など独自の「深黒加工」を持つ業者もある