期待してがっかり!大阪黒門市場が「ざまあみろ」と言われる背景と今

テレビやSNSで目にする、信じられないような価格の海鮮丼や和牛串。

あるいは、久しぶりに訪れた大阪の黒門市場が、自分の知っていた活気ある姿とはあまりにかけ離れていた時の、あのショック。

「こんなのは最悪だ、もはや自業自得ではないか」と、強い憤りを感じている方も少なくないでしょう。

または、「なぜ人気がある?」と言われたかつての面影はどこへ行ったのかと、戸惑いを隠せない方もいるかもしれません。

現在ではボッタクリとの評判が立ち、ひどい価格設定のインバウン丼ばかりが目立つ場所に変わった大阪栗門市場。

この一連の「事件」とも言える変貌ぶりを前に、大阪の黒門市場はざまあみろと言われても仕方がない、と感じてしまうのは、無理もないことかもしれません。

この記事では、なぜ黒門市場がここまで批判されるに至ったのか、その複雑な事情を深く掘り下げます。

さらに、批判される現在の姿だけでなく、今でも地元の人に愛される良心的な朝ごはんのおすすめ店まで、多角的に解説していきます。

- 黒門市場が「ぼったくり」と批判される理由

- インバウンド依存に至った市場の構造的な背景

- メディア報道と商店街側の見解の違い

- 今でも利用価値のある良心的な店舗情報

ざまあみろ!大阪の黒門市場が批判される背景

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージここでは、かつて愛された市場がどのようにして現在の姿へと変貌し、厳しい批判を受けるようになったのか、その経緯と構造的な要因を解説します。

情報を整理することで、なぜ今のような状況が生まれたのかを客観的に理解できるようになるでしょう。

- なぜ人気がある?その始まりとは

- ボッタクリとの評判!そのひどい価格実態

- 象徴となったインバウン丼

- 自業自得で最悪の地元客離れ

- 組合非加盟店の価格吊り上げ問題

なぜ人気がある?その始まりとは

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ黒門市場が現在のように国内外から注目される以前は「なにわの台所」として、大阪の食文化を支えるプロフェッショナルな市場でした。

その歴史は古く、江戸時代後期から鮮魚商が集まったのが起源とされています。

長きにわたり、ミナミの料亭や小料理屋へ食材を卸すプロの料理人たちや、日々の食卓のために「ほんまもん」を求める地元住民に愛されてきました。

転機が訪れたのは2011年頃です。関西国際空港への格安航空会社(LCC)の就航が相次ぎ、外国人観光客が急増しました。

この流れを受け、黒門市場商店街振興組合はインバウンド需要の取り込みへと舵を切ったのです。

組合は外国人観光客をターゲットに定め、以下のような施策を積極的に進めました。

- 多言語(英語・中国語・韓国語)対応の商店街マップ作成

- 無料Wi-Fi環境の整備

- 日本的な雰囲気を演出する大型提灯の設置

- 銀聯カードなど海外決済への対応

これらの戦略は見事に成功し、黒門市場は「インバウンドの成功事例」として国内外から注目を集める観光スポットへと変貌しました。

これが、かつて地元民のものであった市場が、観光客にとって「人気がある」場所になった理由です。

ボッタクリとの評判!そのひどい価格実態

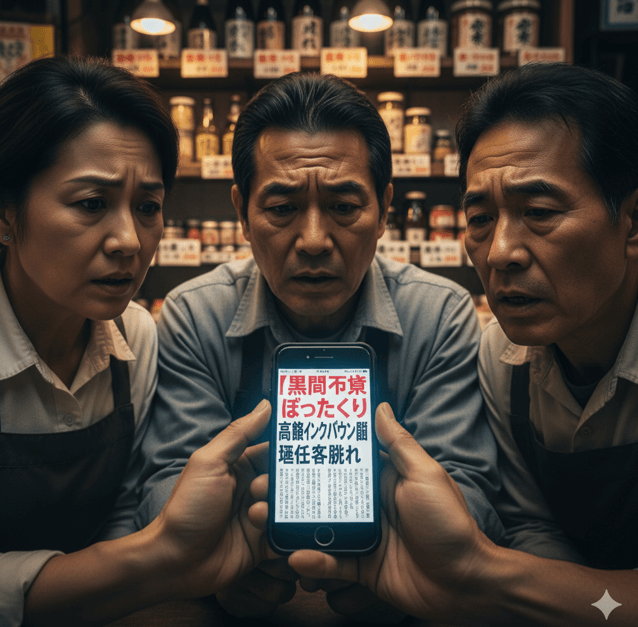

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージインバウンド戦略の成功は、同時に「ぼったくり商店街」という不名誉な評判を生み出すことになりました。

SNSやメディアを通じて拡散されたのは、日本人や地元客の金銭感覚からは大きくかけ離れた、観光客向けの価格設定でした。

具体的にどのような価格が問題視されたのか、報道された例をいくつか紹介します。

| 黒門市場で報告された高額商品の価格例 | |

|---|---|

| 商品 | 報告された価格(一例) |

| 蟹の足(タラバガニ) | 1本 5,000円 / 4本 30,000円 |

| エビの天ぷら・塩焼き | 1尾 1,000円〜3,500円 |

| 和牛串(神戸牛・松阪牛) | 1串 3,000円〜4,000円 |

| ウニ(小箱) | 1箱 2,500円〜5,000円 |

| 生牡蠣 | 5個 4,000円 |

もちろん、これらの価格は市場の全店舗に共通するものではありません。

しかし、一部の目立つ店舗がこのような高額なイートイン商品を前面に出したことで、市場全体のイメージが「ぼったくり」として定着してしまいました。

店舗側には、以下のような認識があったとされています。

- 外国人観光客は「自国より安い」と喜んで買ってくれる

- 円安の影響もあり、価格が「高く感じない」ようだ

こうした認識から、観光客の価格感度を前提とした値付けが行われていた側面もあるようです。

象徴となったインバウン丼

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ黒門市場の高額路線を象徴する言葉として「インバウン丼」が生まれました。これは、インバウンド観光客をメインターゲットにした、高額などんぶり(丼)を揶揄する造語です。

2024年の新語・流行語大賞にもノミネートされ、東京・豊洲の「千客万来」施設と並び、黒門市場の数千円から1万円を超えるような豪華な海鮮丼やうに丼がその代表例として盛んに報じられました。

これらの商品は、日常の食事ではなく「旅行の思い出」としての消費を前提としており、見た目の豪華さや高級食材の使用が特徴です。

結果として、こうしたインバウン丼の存在は、地元客や一般の日本人に対して「自分たちは相手にされていない」という強い疎外感を与えました。

それと同時に、このことが「ぼったくり」という市場のイメージを決定づけるものともなったのです。

自業自得で最悪の地元客離れ

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージインバウンド特化への急激なシフトが招いた最も深刻な結果は、長年市場を支えてきた地元客の足が遠のいてしまったことです。

この現象は、多くの批判的な声から「自業自得で最悪の結果」と評されています。また、地元客が離れた理由は、単に価格が高騰したからだけではありません。

地元客が市場から離れた3つの理由

- 価格の高騰:日常使いできる手頃な商品が減り、観光地価格が主流になった。

- 深刻な混雑:狭いアーケードが食べ歩きやイートインの観光客で溢れ、ゆっくりと買い物ができる環境ではなくなった。

- 品揃えの変化:地元住民が必要とする日常の野菜や鮮魚(例:赤身のマグロ)が減り、観光客向けの高級食材(例:トロ)や調理済み商品ばかりが目立つようになった。

実は、商店街振興組合も2017年の資料で「地域住民の客数が減少している」ことを「最大の課題」として認識していました。

しかし、インバウンド需要の盛り上がりの陰で、地元客を維持するための有効な対策は講じられませんでした。

これは、社会学や都市研究などで「静かな排除」と呼ばれる現象とも言えます。

都市ジャーナリストの谷頭和希氏(参照:東洋経済オンライン プロフィール)も、同様の文脈でこの問題を指摘しています。

市場が観光客向けの空間へと最適化されていく過程で、本来の顧客であった地元コミュニティが、物理的にも心理的にも居場所を失っていったのです。

組合非加盟店の価格吊り上げ問題

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ一連の「ぼったくり」批判の背景には、黒門市場内部の複雑な対立構造があります。

商店街振興組合の関係者は、市場全体の評判を貶めているのは、主に組合に加盟していない一部の新規店舗であると指摘しています。

市場に店を構える約150店舗のうち、約2割(25〜30店舗ほど)は組合に加盟していません。

そして、その非加盟店舗の多くがインバウンドブームに乗じて参入した事業者(中国人経営者を含む)とされています。

これらの非加盟店には、組合のガバナンスが効きません。そのため、以下のような問題が引き起こされていると、古くからの加盟店は不満を募らせています。

非加盟店が引き起こす問題点

- 価格の吊り上げ:観光客相手に短期的な利益を追求し、市場の相場を無視した高額な価格設定を主導している。

- ルールの無視:緊急車両の通行路確保のための陳列ルールを守らず、通路にテーブルや椅子をはみ出して設置する。

- 不適切な表示:看板に「神戸牛」と大きく掲げながら、安価な和牛を並べて観光客の誤解を招くような商法。

- フリーライド(ただ乗り):ゴミ処理費用やイベント開催費などに充てられる組合費を支払わず、市場のインフラやブランド価値に便乗している。

このように、長年かけて信頼を築いてきた古参の加盟店と、短期的な利益を追う新規の非加盟店との間には、商売に対する大きな「温度差」があり、市場の分断が深刻化しています。

大阪の黒門市場!ざまあみろと言われっぱなしでいいのか

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージここでは、批判される市場側が抱える構造的な課題や、報道されにくい実情を多角的に検証します。

一方的な見方ではわからない、市場の今と未来を冷静に見極める視点が得られるでしょう。

- コロナ禍という未曾有の事件

- 現在のインバウンド依存はどう変わった

- 高騰した地価と観光政策の影響

- メディア報道と商店街の言い分

- 良心的な所も健在!朝ごはんのおすすめ店を紹介

- ざまあみろと言われた大阪の黒門市場!未来はどうなる

コロナ禍という未曾有の事件

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ2020年に始まった新型コロナウイルスのパンデミックは、黒門市場を直撃しました。これは、市場の経営体質を浮き彫りにする未曾有の「事件」でした。

国境が閉ざされ、あれほど溢れていた外国人観光客が忽然と姿を消すと、市場はゴーストタウン同然の姿となります。

インバウンド需要に100%依存していた店舗は次々と休業や閉店に追い込まれ、市場の脆弱性が白日の下に晒されました。

この危機的状況に直面し、商店街は必死の方向転換を試みます。それは、一度は背を向けた地元客を呼び戻すことでした。

市場は「ワンコイン市」のような安売りイベントを開催し、テレビ番組で窮状を訴えるなどして地元客に来訪を呼びかけました。

しかし、地元住民の反応は冷ややかでした。

「今さら都合が良すぎる」「インバウンドが好調な時は日本人を無視していたくせに」といった厳しい批判が相次ぎ、地元客が戻ることはありませんでした。

一部の店主自身も「今さら日本人を向いても、反感を買うだけ」と、地元コミュニティとの間に生じた溝の深さを痛感していたようです。

困った時だけ地元に助けを求める姿勢が、それまでの「自業自得」という評価をさらに強固にしてしまいました。

一度失った信頼を取り戻すことが、いかに困難であるかを物語っています。

現在のインバウンド依存はどう変わった?

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージパンデミックという未曾有の危機を経験したにもかかわらず、黒門市場の根本的な体質は変わりませんでした。

コロナ禍が収束し、水際対策が緩和されて外国人観光客が戻り始めると、市場は驚くべき速さで元のインバウンド特化モデルへと回帰しました。

高額な和牛串や海鮮焼きを売る店は再び活気を取り戻し、地元客を取り戻すための試みは過去のものとなりました。

変わったのは、コロナ前よりもインバウンドへの依存度をさらに強めざるを得なくなったという現実です。

地元客が完全に戻らなかった以上、高騰し続ける家賃や人件費をまかなうためには、高単価の消費が見込めるインバウンド客に頼るしかありません。

パンデミックは市場の構造改革の機会とはならず、むしろインバウンド依存という一本道しかないことを再確認させる結果となりました。

高騰した地価と観光政策の影響

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ黒門市場がインバウンド化し、地元客が離れたことを「自業自得」と切り捨てるのは簡単です。しかし、市場がそうならざるを得なかった、以下で解説する外部からの強い圧力も存在します。

- 異常なまでの地価・家賃高騰

- 政府による「観光立国」政策

異常なまでの地価・家賃高騰

皮肉なことに、インバウンドの成功が黒門市場の商業地としての価値を異常に高騰させました。

商店街関係者によれば、家賃は「1坪あたり5万円か、もっと高い所もある」という水準に達しています。

この高額な固定費を、伝統的な青果店や鮮魚店のような薄利多売の商売で支払うことは事実上不可能です。

結果として、新規参入できるのは、高い利益率が見込める「飲食店」「ドラッグストア」「観光客向けの高級品店」ばかりになってしまいました。

政府による「観光立国」政策

市場の変化は、政府主導の「観光立国」戦略とも密接に連動しています。

観光庁は、「地元のものを昔ながらの売り方で売っていては、訪日外国人旅行者に見向きもされない」と指摘しました。

そのため、インバウンド向けに「売れる商品・サービス」への転換を強く推奨していました。(参照:首相官邸 観光戦略実行推進会議 資料)

黒門市場は、まさにこの方針に応え、国の支援も受けて多言語対応やWi-Fi整備を進めた「成功事例」として、一時は国内外から称賛されていたのです。

これらの背景から見えてくるのは、黒門市場が「インバウンド観光地になるしかなかった」という、ある種の悲しい実情でしょう。

批判される高額な価格設定も、高騰したコストを吸収し、生き残るための苦肉の策という側面があるのです。

メディア報道と商店街の言い分

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ「ぼったくり」「自業自得」といった一方的な批判に対し、商店街振興組合は「メディアやSNSが作り出した虚像だ」と反論しています。

組合側の主な言い分は以下の通りです。

- 報道は一部の誇張:メディアは、カニや和牛串といったセンセーショナルな高額商品ばかりを意図的に取り上げる。

- 問題は一部の店:前述の通り、問題を起こしているのは組合に非加盟の約25店舗が中心であり、残りの約125店舗の多くは真面目に商売を続けている。

- 地元向けの店も現存:地元客が今も利用するスーパー「黒門中川」のような店も営業しており、地元民は店を使い分けている。

- 地元貢献も継続:コロナ前から「夜店」イベントを開催するなど、地元コミュニティのための活動も行っている。

しかし、こうした組合側の声は、センセーショナルな「ぼったくり」報道にかき消されがちです。

メディアが伝える「黒門市場」の姿と、古くから商売を続ける店主たちが守ろうとしている「黒門市場」の姿には、大きなズレが生じているようです。

どちらか一方が正しいというより、両方の側面が混在しているのが現在の黒門市場の実態と言えます。

良心的な所も健在!朝ごはんのおすすめ店を紹介

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ市場全体が「ぼったくり」になったわけではなく、観光客向けの喧騒とは無縁の、地元に愛され続ける良心的な店舗も現存しています。

とくに朝の早い時間帯は、比較的落ち着いて市場の雰囲気を楽しめるでしょう。

ここでは、インバウンド丼とは対極にある、古き良き黒門市場の「朝ごはん」や「日常の味」が楽しめるおすすめの老舗を紹介します。

伊吹珈琲店(喫茶店)

市場の喧騒を忘れさせてくれる、昭和の面影を色濃く残す純喫茶です。朝早くから営業しており、地元の常連客や市場関係者にも愛されています。

名物は、丁寧にハンドドリップで淹れられる濃厚なコーヒーと、モーニングサービスで楽しめる玉子トーストサンド。

観光客でごった返す前の静かな黒門市場で、ゆったりとした朝のひとときを過ごすのに最適なお店と言えます。

ニューダルニー(カレー専門店)

1947年(昭和22年)創業の老舗カレー専門店です。地元のお笑い芸人にもファンが多いことで知られ、まさに「なにわの味」を代表する一軒です。

提供されるカレーは、マイルドでフルーティーな味わいが特徴の欧風カレー。

カツカレーやビーフカレーが人気で、その価格も観光地価格とは一線を画す良心的な設定です。気取らない大阪の日常の昼ごはんを体験できます。

黒門中川(スーパーマーケット)

市場の中央に位置する、地元密着型のスーパーマーケットです。多くの店が観光客向けの食べ歩き商品を並べる中で、「黒門中川」は今も変わらず地元の食卓を支えています。

新鮮な野菜や果物はもちろん、とくに鮮魚コーナーの品揃えは圧巻です。

奥の惣菜コーナーも充実しており、プロの料理人から近隣住民まで、多くの人が日常の買い物に訪れる、黒門市場の「台所」として機能し続ける貴重な存在です。

三都屋(さんとや 和菓子店)

1948年(昭和23年)創業の老舗和菓子店です。食べ歩きにもお土産にも最適な、高品質な和菓子を提供しています。

とくに人気なのが、旬のフルーツを丸ごと使ったフルーツ大福で、季節によっては行列ができるほどです。

ほかにも、羽二重餅を使った「ねこ餅」や、その場で味わえるみたらし団子など、地元の人々にも長年愛され続ける本物の味を楽しめます。

ざまあみろと言われた大阪の黒門市場!未来どうなる

漆黒ワード大全ナビ イメージ

漆黒ワード大全ナビ イメージ黒門市場が「ざまあみろ」と批判される背景には、インバウンド丼の高騰や地元客離れという事実がありました。

しかし、その裏には高騰した地価や組合の構造問題など、市場側が抱える複雑な事情も存在します。

現在も観光地としての顔と、地元に愛される「なにわの台所」の顔が混在しているのが実情です。

もし大阪を訪れる機会があれば、高額な食べ歩き店だけでなく、この記事で紹介したような良心的な老舗にも足を運んでみてください。

- 黒門市場は「なにわの台所」からインバウンド観光地へと変貌した

- 多言語対応などの戦略が成功し一時は隆盛を極めた

- 一方でカニ足3万円など高額商品が常態化し始めた

- 「ボッタクリ」「インバウン丼」とSNSで厳しい批判が殺到

- 価格高騰と深刻な混雑により地元客の足が遠のいた

- この地元客離れは「自業自得」と厳しく評価されている

- コロナ禍でインバウンド客が消滅し経営の脆弱性が露呈した

- 地元客に呼びかけるも冷淡な反応で客足は戻らなかった

- コロナ後は再びインバウンド依存のモデルへ回帰している

- 問題の中心には組合非加盟の新規店舗の存在があるとされる

- 組合のガバナンスが効かずルール違反が横行している

- 商店街側は「メディアが一部を誇張している」とも反論している

- 異常な地価高騰で高額店しか経営が成り立たない構造事情もある

- 政府の観光立国政策もインバウンド化を後押しした

- 「黒門中川」や「伊吹珈琲店」など良心的な老舗も現存する

- 市場の未来は地元との信頼回復と構造的な問題の解決にかかっている